色々と、あれやこれやと妖精譚に触れていると、本当に彼らのある種の奔放さに驚かされることがあります。

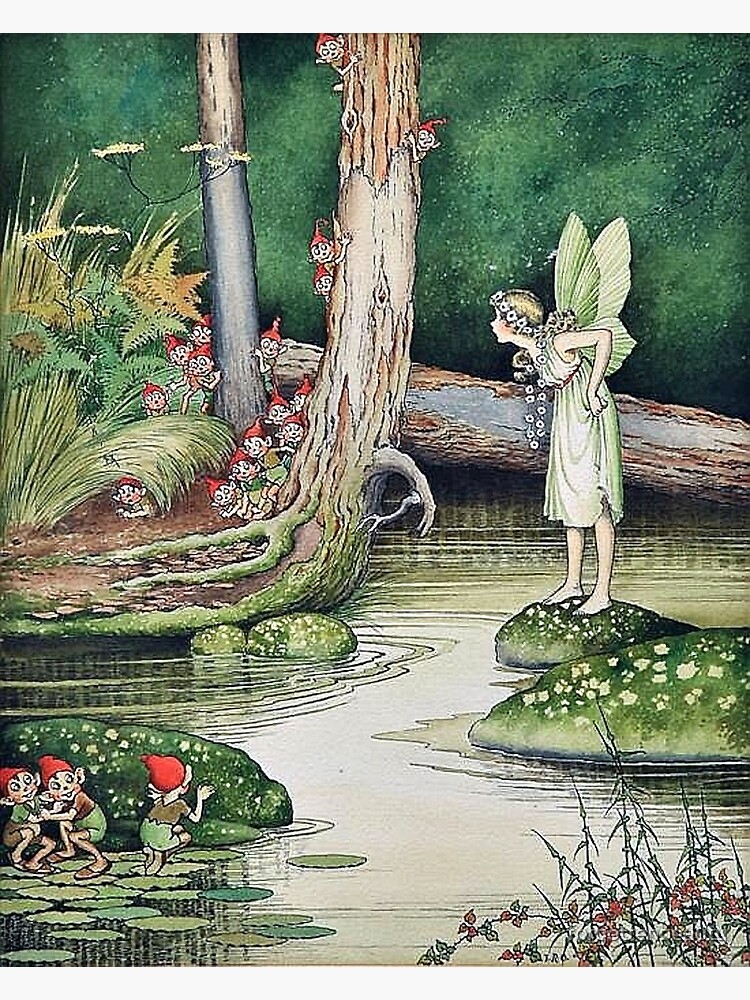

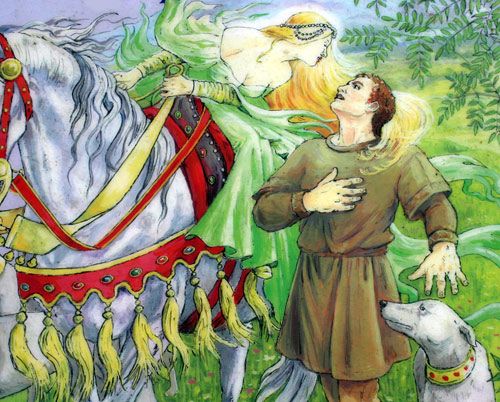

例えば妖精王はほぼ例外なく性に奔放で、気まぐれに乙女を口説き、時に攫います。

妖精女王もまた同じで、見目麗しい騎士や、素晴らしい詩人を恋人として迎えます。

この辺りは、本当に彼らが鉄器時代よりも、キリスト教よりも古い神格を素にした存在だからなぁと思います。僕らの生きている時代とは、価値観が違うんですね。

なにより、彼らは元々が土地神であったり、大地や河川、森の豊かさを体現した存在なので、やはり産めよ増やせよ、この世の豊かさを全身で表現し、また受け取るのです。

そもそも愛の神が貞淑って言うのはなかなか成立しませんし。

→愛の概念がまた違ってきますしね。たぶん家庭円満を願うなら愛の神ではなく、竈の神様とか、それこそ家庭の神(ギリシャ神話のヘラとか?)に祈願するのが良いのではないかなぁと。

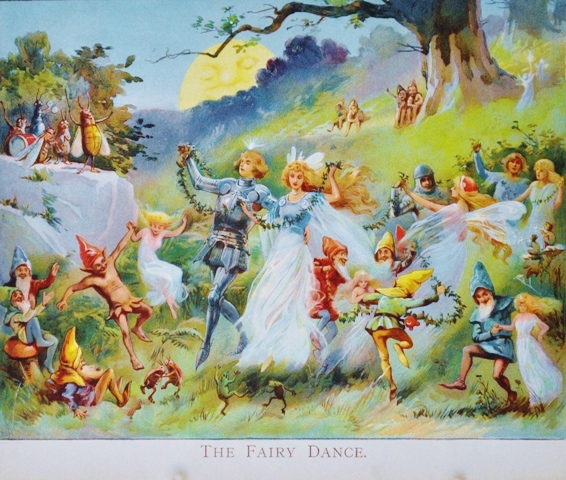

話が逸れましたが、彼らの恋愛に対する奔放さや、好きという気持ちを隠さない辺りは、そういった彼らの源流に起因してくるんだろうと思うのです。

Thomas the Rhymer